昔は朝にご飯を2食分まとめて炊くところが全国的に多かった。

残ったご飯は昼食にそのまま食べることもあったが、水や湯をかけたり、朝食の残りの味噌汁と一緒に煮て雑炊にしたりして食べることもあった。

昼にご飯が足りない時は味噌汁に小麦粉や米粉を水で練って丸めたものを入れてすいとんにしたり、そうめんを入れたりして腹の足しにした。

そういうやり方の一つとして、残りご飯に水を加えて煮たものに、米粉やそば粉をふり入れて、練ったものを食べるというものがあった。

地域によって呼び名はいろいろだが、岩手県中央部ではこれを「こっけえ」とよんでいた。

この「こっけえ」を『聞き書 岩手の食事』を参考に作ってみた。

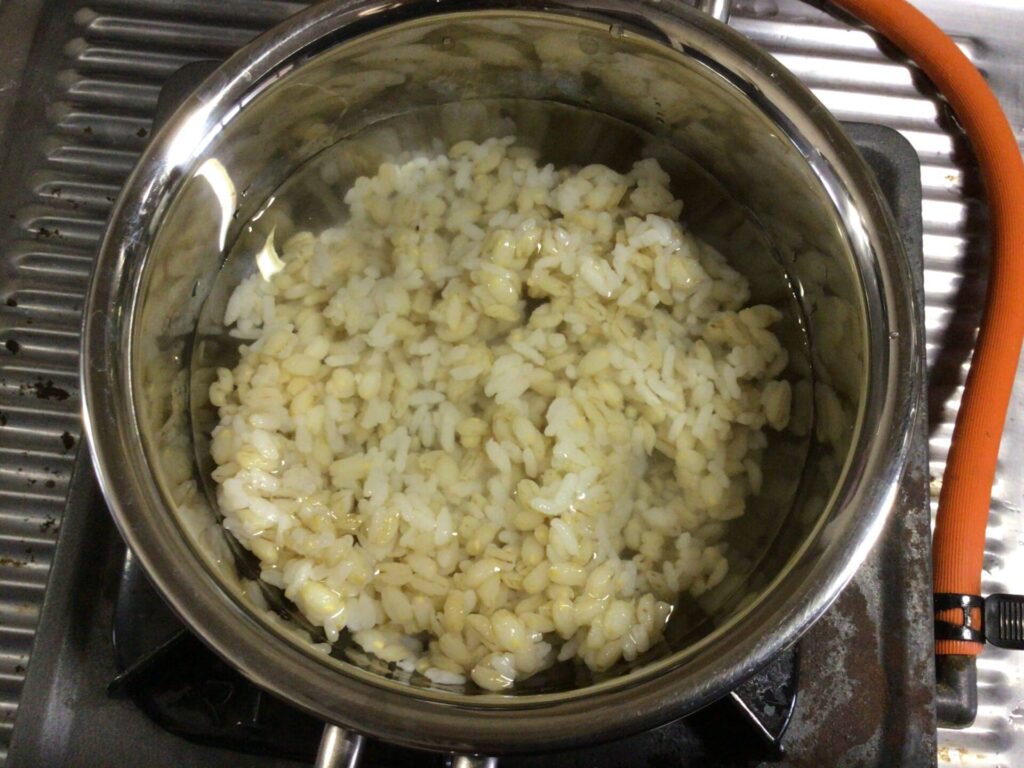

まず残り物の麦飯に水を加えて煮る。

ある程度煮えたら、米粉をふりいれる(今回は上新粉を使った)。

そして加熱しながらしばらくかき混ぜたら完成である。

最後に塩を入れるとなっていたが忘れてしまって、塩なしである。

大根の味噌漬けと一緒に食べることが多いとのことだったので、事前に作っておいた。

本来の作り方とは全然違うと思うが、形だけやってみた。

輪切りにした大根を2日干して4日ほど味噌につけたものである。

見るからに漬かりが悪そうだが、食べてみると十分塩気は感じられたのでよしとした。

おかずが漬物だけの食事はこれもかつてはよくあったのだが、現代人にはちょっとさみしく感じられるので、豆腐もつけることにした。

食べた感想

粘りの強いおかゆという感じで、作り方から想像がつく味と食感だった。

腹はふくれるし、体はあったまる(今は夏だが)。

冬などは冷たくなったご飯がこれに変身するなら違いは大きいだろう。

僕もそれなりにおいしくたべられた。

ただ僕の作った「こっけえ」は当時と違うところがある。

昔はちゃんとした米の粉を使うのは行事の時だけで、普段は実のしっかり入っていない出来損ないの米である粃(しいな)を挽いたものを食べていた。

悪いコメを消費するための工夫でもあったのだ。

今回僕が使ったのは上新粉で、もちろんちゃんとした米を使っているので、味は雲泥の差なのだろう。

いつも思うのだが、昔の食事を再現しようとしても、完全には難しい。

今は何でも質が良くなっているから、同じように作ったつもりでも食べやすくなってしまう。

当時のことを知りたくてやっているのだから、粃(しいな)もいつか食べてみなくてはいけないと思っている。