祖父母が子供のころの食事

僕はよく昭和10年前後生まれの祖父母に、昔の生活の話を聞きます。

その中で子供のころの主食について、みんなが同じように言うのは次のようなことでした。

- 米は8分づきだった

- 基本は麦飯で米だけで食べることは少なかった

- 麦飯の米と麦の比率は7対3だった

当時の食事が実際のところどんなものだったのか。

気になったので作って食べてみることにしました。

『聞き書 愛知の食事』を参考に

参考にした本

主食に関しては祖父母の話で分わかりました。

しかしおかずに関する記憶は断片的で、食事の全体像については、よくわかりませんでした。

そこで農文協の「日本の食生活全集」のなかから、『聞き書 愛知の食事』を選んで、これを参考にすることにしました(祖父母はみな愛知出身なので)。

このシリーズは、大正のおわりから昭和のはじめにかけての食事を聞き書きしたものです(聞き書きそのものは昭和の終わりに行われました)。

だからこの本に書かれているような食事を祖父母もしていたと思っていいでしょう。

再現したのは稲沢市の食事です。

昔の稲沢市の食事はどんなものだったか

『聞き書 愛知の食事』によると、昔の稲沢市の一日の食事は以下のようなものでした。

季節は夏です。

朝

- 麦飯

- おつけ(なす・かけ大根)

- 梅干し

- らっきょ漬

昼

- 朝の麦飯とおつけ

- うでなす

- きゅうりの塩もみ

夜

- 麦飯

- かぼちゃとじゃがいもの煮つけ

- 夏大根のおろしとじゃこ

おつけは味噌汁、うでなすは茹でなすです。

かけ大根は、細い大根をそのまま干したものだそうです。

また稲沢でも、米は7分か8分づきで、米と麦が7対3の麦飯を食べていたとのことです。

それではこれを再現してみることにしましょう。

昔の稲沢市の食事を再現

朝食

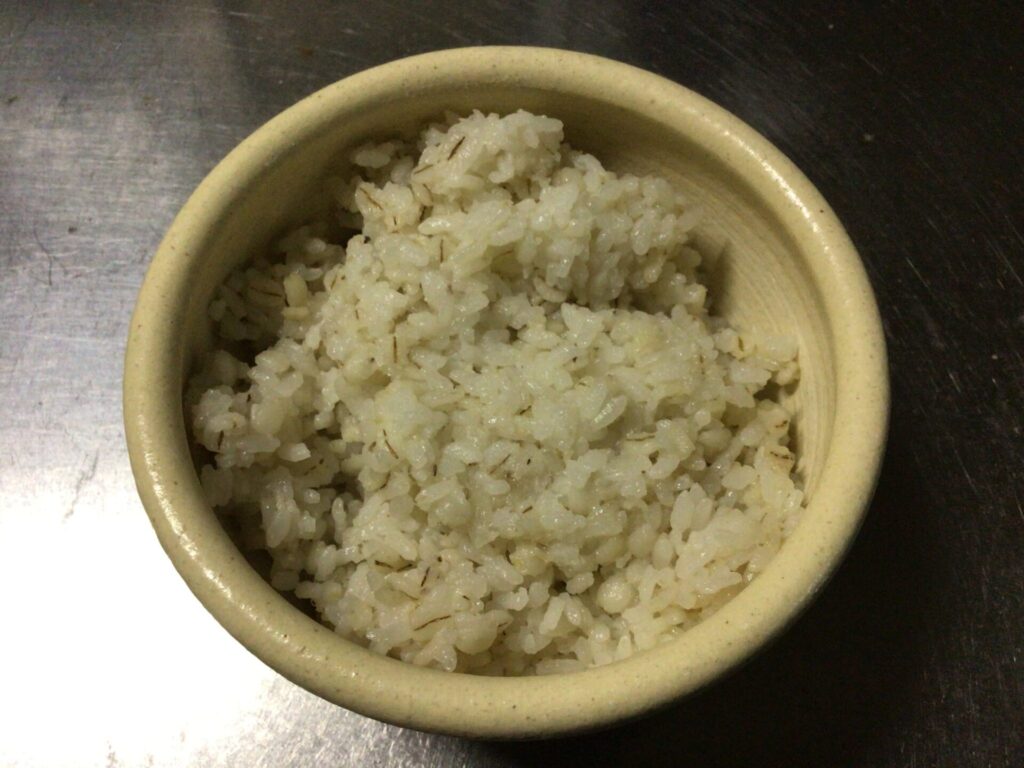

麦飯

8分づきの米と押し麦を7対3で合わせて炊きます。

1食1合ずつ食べる予定なので、昼の分と合わせて2合を前日の夜に準備し、タイマーをセットしておきました。

炊きあがったのがこちらです。

これが8分づきの米と押し麦を7対3で炊いた麦飯です。

昔の人はこれを主食にしていたんだ、と思うと感慨深いです。

味噌汁

味噌汁の具はなすとかけ大根となっていましたが、かけ大根がないのでかわりに普通の大根を使いました。

だしは煮干しです。

そのまま食べます。

愛知なので大豆だけの味噌を使っています。

これも昼と合わせて2食分作りました。

漬物

買ってきたらっきょうと梅干を出すだけです。

完成

麦飯と味噌汁と漬物だけの食事です。

最小限の構成で、骨格だけの食事という感じがします。

物足りないかと思いましたが、麦飯が1合あるので十分満足できました。

漬物で麦飯を食べるのは本当においしかったです。

昼食

麦飯

朝の残りを出すだけです。

陶器のおひつにいれてあったので、おひつを食器としてそのまま出します。

味噌汁

朝の残りを温めなおして出すだけです。

食事の準備の手間を減らすために、朝2食分作ることはよくあったみたいです。

「日本の食生活全集」シリーズを読んでいると、頻繁にでてきます。

茹でなす

なすをゆでて、しょうが醤油を準備するだけです。

ゆでる時、浮き上がってしまうので、このあと落し蓋をのせました。

きゅうりの塩もみ

きゅうりを切って、ポリ袋の中にいれ、塩をふってもむだけです。

完成

朝食よりだいぶにぎやかに見えますね。

きゅうりは塩でもんだだけ、なすはゆでただけですが、どちらもとてもおいしかったです。

こんなシンプルな調理でいいんだ、という驚きがありました。

さめた麦飯もおいしい。

炊き立てとはまた違った良さがあって、甲乙つけがたいです。

夕食

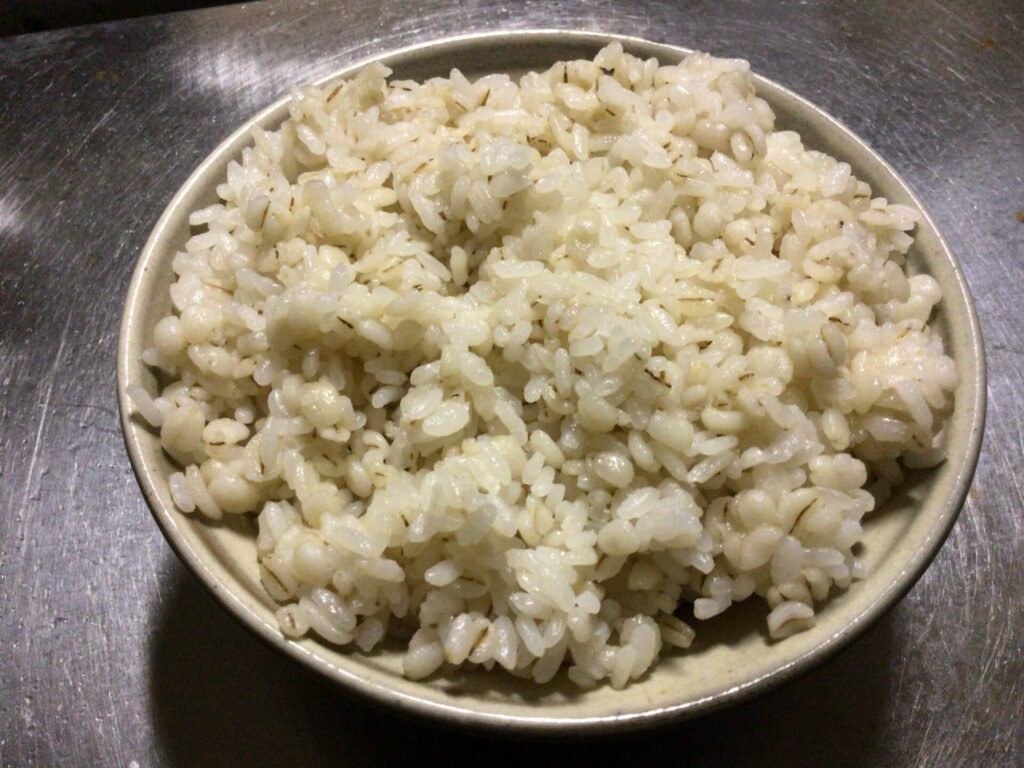

麦飯

祖父の話では、自分の家では米と麦が7対3だったが、貧しい家庭では、5対5だったということです。

そこで夕食は5対5にしてみました。

見たところ7対3の時との違いがよくわかりません。

夕飯も米と麦とを合わせて1合です。

かぼちゃとじゃがいもの煮つけ

切ったじゃがいもとかぼちゃをだし汁と醤油で煮ました。

だしは煮干しです。

大根おろしとじゃこ

大根をおろして、釜揚げしらすを入れ、酢で味をつけただけです。

本には醤油で味付けと書いてあったのを見落として、酢にしてしまいました。

完成

1合の麦飯に芋とかぼちゃというボリュームのあるメニューです。

煮物はちょっと色が悪くなってしまいましたが、濃い目の味はご飯を食べるにはちょうど良くて、おいしかったです。

とはいえ、芋とかぼちゃで大盛りの麦飯を食べるわけですから、ちょっとヘビーでした。

たぶん農作業のあとなら、これぐらいがちょうどよかったのでしょう。

大根おろしに助けられながら、完食しました。

5対5の麦飯は見た目だけでなく、食べた感じも7対3との違いがわかりにくかったです。

ちょっと腹がふくれやすいかなという程度の違いでした。

十分食べやすくて、貧しい家でこれを主食にできるならそんなに悪くないような気がします。

まとめ 昔の食事を食べて分かったこと

調理法がシンプルで時間がかからない

煮るだけ、ゆでるだけという料理が多かったです。

漬物なんて出すだけですし。

難しい料理のできない僕でも作れるぐらいでした。

やっぱりいそがしい中で、毎日作り続けるわけですから、時間をかけられないと言ことでしょうね。

ご飯と味噌汁は2食分一度に作るという工夫もされています。

少ない食材でうまく変化をつけている

今回再現した食事には、動物性食品と大豆食品がとても少なかったです。

当時でも魚や大豆食品をたくさん食べる地域はありました。

しかし稲沢はどちらも少なかったようです。

夏以外の食事例をみてもあまり出てきませんでした。

でも意外と満足感はありました。

毎食ちょっとずつメニューに変化があったことが大きいと思います。

食材の種類が少ない中でうまく工夫されています。

毎日でも食べられるかも

今回再現した食事は結構おいしくて、食事ごとの変化もありました。

また1年で考えれば、季節により食材や調理法が変わるでしょうし、もちやすしなどの行事食も加わってきます。

そう考えると、朝起きたら昭和だった、みたいなことがおこっても食事だけはそんなに不満をもたずにいられそうな気がします。

祖父母の話を聞いても、農家なら戦争中でも腹がふくれるぐらいは食べられたみたいですし。

というわけで僕の祖父母が食べていた、昭和初期の食事を再現してみたという話でした。