岩手県ではかつて、農閑期である冬には大根を混ぜたご飯(大根かて飯)を食べて米や麦を節約し、農作業のある春から秋は麦飯を食べて高いエネルギーを得るという食習慣が行われていました。

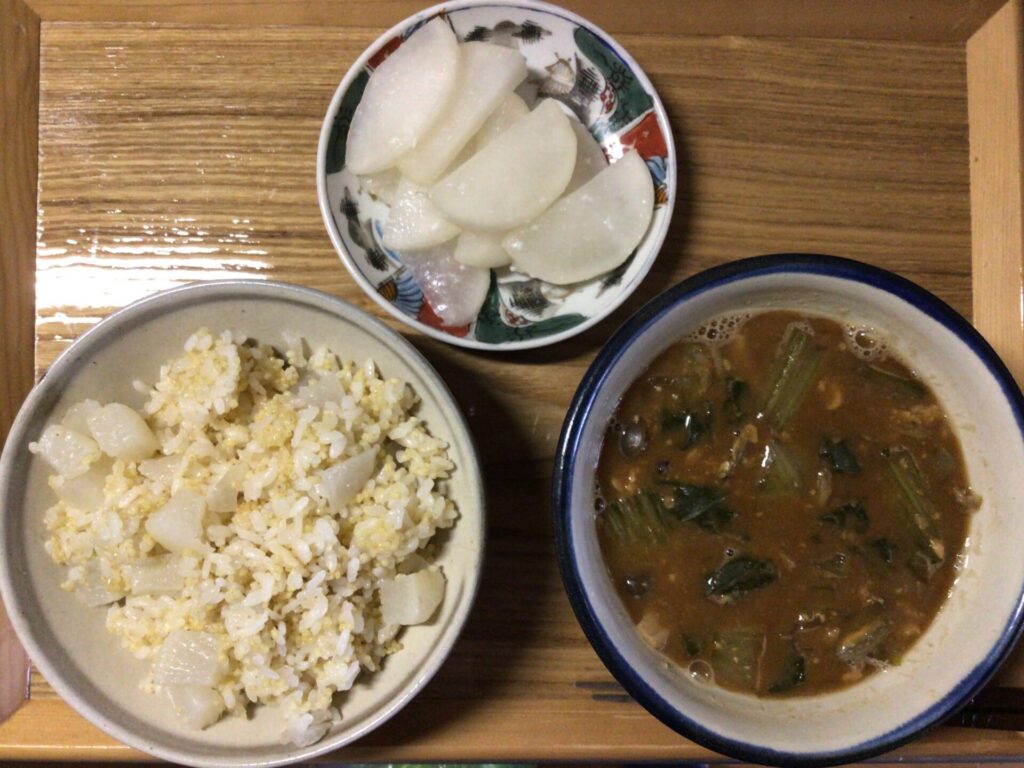

なかでも紫波郡志和村(現紫波町)では米・もち粟・大根を混ぜたという聞き取りがあったので、それを作ってみました。

大根は普通、事前にゆでておくようなので、その通りにしてみましたが、やわらかすぎるし味も抜けてしまっていました。

大根の存在感が全然なくて米と粟だけを食べてるような感じがします。

先にゆでるのは理由があってのことなのでしょうが、ちょっと分からなかったです。

米と粟がべたつくなどということはないので、全体としてはおいしかったです。

大根かて飯は冬の主食なので、冬らしく納豆汁をつくることにしました。

一度も作ったことがないのでネットでいくつかレシピを見て、なんとなくで作ってみます。

具はしめじとチンゲンサイ、だしは煮干しです。

納豆は1パック使いました。

火にかけて沸騰したらだし汁をすこしとります。

それから味噌をときます。

具を煮ている間に納豆を処理します。

まず包丁でたたきます。

次にすり鉢でする。

さっきとっただし汁でゆるめる。

汁に入れて温めたら完成です。

これであってるのか自信ないですが…。

納豆をすり鉢から出すときゴムベラを使うときれいにとれます。

それでも調理器具全体がねばねばして、ちょっと洗うのが面倒でした。

食べた感想としては、思ったよりクセがないと思いました。

見た目もそんなに普通の味噌汁とかわらないですし、味もとろみとコクがすこしずつついただけという感じです。

でもさすがに納豆が1パック入っているだけあって食べたあとの満足感はありました。

おいしかったですが、ちょっと面倒なので毎日つくるという気にはなりませんね。

ちなみに大根かて飯の作り方を聞き取った現紫波町は宮沢賢治の出身地である花巻市のお隣です。

しかもちょうど宮沢賢治が生きていた大正のおわりから昭和のはじめの食事を聞き取っています。

つまり宮沢賢治が1日玄米4合と味噌と少しの野菜を食べる生活がしたいと言っていたころ、一般の農家では冬は大根かて飯、春から秋は麦飯を主食にしていたということです。

玄米は食べてなかったんですね。

宮沢賢治は玄米を食べる生活の着想を何から得たんだろうと疑問に思いました。

参考文献

「日本の食生活全集岩手」編集委員会編『聞き書 岩手の食事』農山漁村文化協会、1984